今日注目されている「ネイチャーポジティブ」が掲げられる背景には、現在の枠組みが採択される2022年までの間に、様々な失敗と困難がありました。今回の記事では、2030年までの世界枠組みに至るまでの歴史と、世界枠組みの2050年ビジョンとゴールに込められた思いを解説していきます。

2020年の失敗とこれからー世界共通の枠組みに込められた思いー

2010年、愛知県名古屋市で生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開催されました。COP10は、2020年までの世界目標が採択される記念すべき会議であり、大いに盛り上がりました🔥

COP10で共有されたビジョンは、「生物多様性の損失を食い止めること」。そのビジョンを達成するために、2020年までの具体的な個別目標である「愛知目標 」が採択されました。

2010年から2020年にかけて、愛知目標達成に向けて様々な努力がなされました。その間に国際自然保護連合日本委員会で行われた活動は「にじゅうまるプロジェクト 」サイトからご覧いただけます👀

その期限である2020年。愛知目標の達成度を測る進捗評価(地球規模生物多様性概況第5版 )では、20あるターゲットのうち、完全に達成されたものは一つもありませんでした😢

この失敗を繰り返さないために、どうすれば良かったのか?世界中で議論がなされました。その結果、より具体的な行動指針、共通の世界指標、定期的な報告と評価の仕組み、環境省だけでなく、他省庁やビジネス、あらゆるセクターが参画するアプローチ(Whole Society Approach)が必要であることが分かりました🤔

これらを受けて、いよいよ、次の目標が採択される生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)がカナダ・モントリオールで開催されました。本来2020年に開催予定だったCOP15は、コロナによる延期もあり2022年の開催となりました。

世界の生物多様性に取り組む若者のネットワークであるGYBN(Global Youth Biodiversity Network)も、「Stop the Same(同じ失敗を繰り返さない)」をキーワードに、政策提言や対話活動を実施し、愛知目標の反省を踏まえた目標設定を後押し👊

こうした多様な声や学びを取り入れ、「昆明・モントリオール生物多様性枠組み(KMGBF) 」が採択されたのです✨

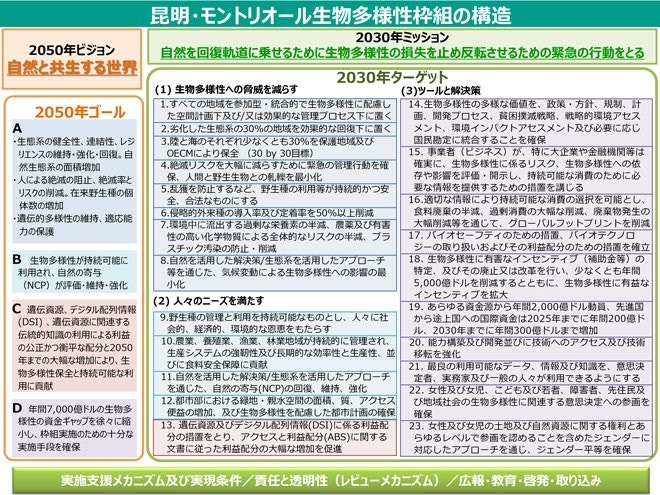

この枠組みは、目指す未来(ビジョン)、その実現に向けた10年単位の行動(ミッション)、より具体的な到達点(ゴール)、そして行動目標(ターゲット)から成るネイチャーポジティブへ向けた羅針盤です🧭「なぜ・どこへ・どうやって・どう確認するか」という問いに体系的に答え、ネイチャーポジティブを実現可能なものにするための設計となっています。今回はこの枠組みが描く将来像「2050年ビジョン」と、その実現に向けた「2050年ゴール」をご紹介します🌈

引用:昆明・モントリオール生物多様性枠組 | 生物多様性 -Biodiversity- (環境省)

私たちの目指す未来ー2050年ビジョンー

この枠組みは、「2050年までに、生物多様性が評価され、保全され、回復され、そして賢明に利用され、それによって生態系サービスが保持され、健全な地球が維持され、すべての人々に不可欠な恩恵が与えられる自然と共生する世界」 を2050年ビジョンとして掲げています✨

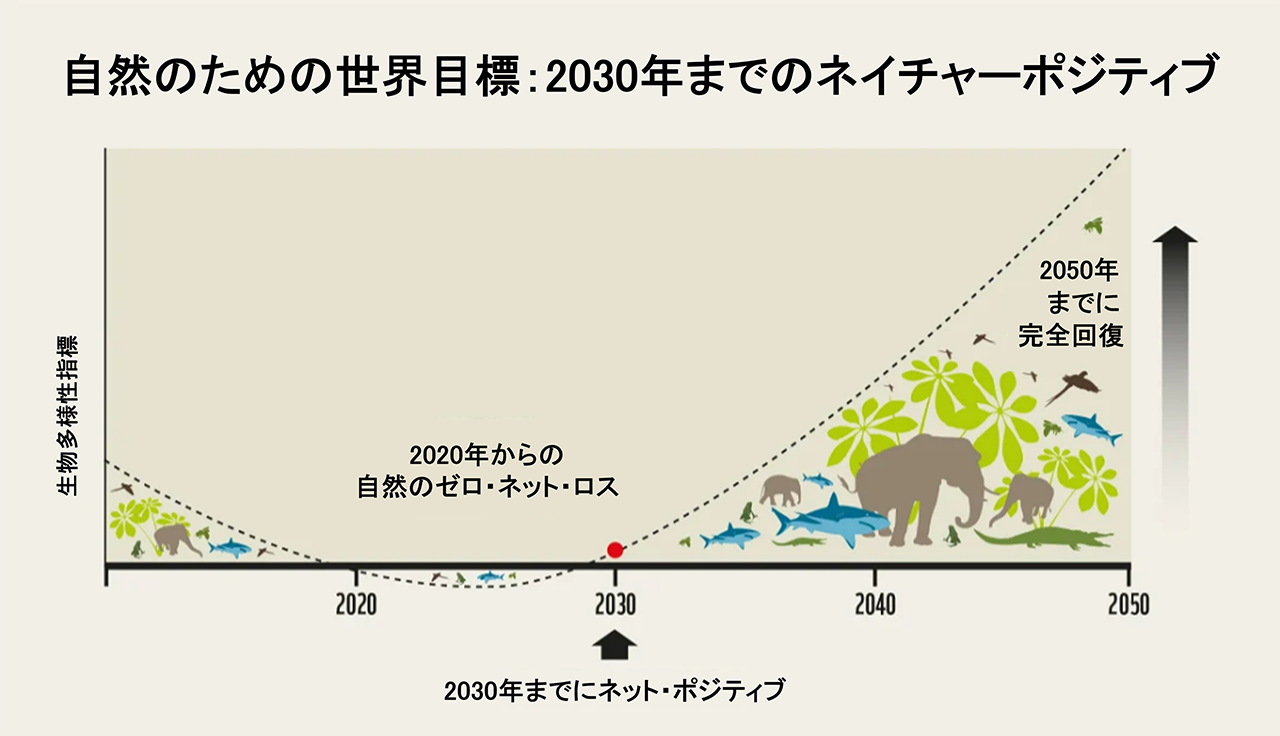

ポイントは、損失を食い止めるのではなく、2050年までに回復させるということです。その実現に向けて、2030年までに必要な手段を講じつつ、生物多様性の保全と持続可能な利用、そしてネイチャーポジティブ の達成がミッションとして掲げられています。

2030年までのネイチャーポジティブへの軌跡 CC BY-SA 4.0 出典:www.naturepositive.org

2050年までに達成したい到達点ー2050年ゴールー

この「2050年ゴール」は、「自然と共生する未来」の実現に向けて、国際社会が2050年までに達成すべき4つの到達点を示しています🌟

すべての生態系を守り、取り戻す

・すべての生態系の健全性・連結性・レジリエンスが維持・回復・強化され、自然生態系の面積が大幅に増加している。

・人為的な要因による絶滅が阻止され、すべての種の絶滅率とリスクが2050年までに10分の1に削減されている。

・在来の野生種の個体数と遺伝的多様性が健全かつ適応力のある水準で維持されている。

自然と一緒に繁栄する

・生物多様性が持続可能に利用・管理され、自然の寄与(生態系の機能・サービスなど)が高く評価され、維持・回復・強化されることで、持続可能な開発を支え、現在および将来の世代に恩恵をもたらす。

自然の恵みを公平に分け合う

・遺伝資源や関連する伝統的知識の利用によって生じる利益(金銭的・非金銭的)が、公正かつ衡平に配分され、特に先住民や地域社会への適切な利益配分が確保されることで、生物多様性の保全と持続可能な利用に貢献している。

事業として取り組み、協力して目標を達成する

・生物多様性に関する年間7,000億ドルの資金ギャップが縮小され、資金・技術・能力構築の面で、すべての締約国、特に開発途上国が公平に実施手段へアクセスできるようにし、枠組みの完全な実施を支えている。

2050年ビジョンと4つのゴールは、自然と共に生きる未来を実現するために、世界全体で共有すべき「羅針盤」です🧭

しかし、そもそも「自然と共に生きる未来」が目指すべきビジョンとして大きく掲げられているのは、今の私たちはその未来から遠ざかっているという現実があるからです。それぞれのゴールも、現状ではそれが実現されていないという事実を示しています。

「生物多様性の恩恵の公平な分配」という言葉は、日本に住む多くの人にとっては少しピンと来づらいかもしれません。しかし、世界には、多くの自然資源が国内にありながら、それらの資源へのアクセスや、資源から受ける恩恵が限られている地域が数多く存在します。例えば、雨が多く水資源も豊富なパプアニューギニア では、人口の60%が清潔な水へアクセスすることができていません。また、薬草やお茶となる動植物はそれらの産出国から国外に持ち出され、地域住民がその土地の自然資源からの恩恵を得られないこともあります。

それぞれの目標に対して私たちの社会の現在地や現実にも思いを馳せながら、ビジョンを読み解いてみてください。

より深く世界や自然の現状を読み解くことができると思います。

いかがでしたでしょうか?

この記事が、ビジョンとゴールに対する解像度を上げるきっかけになれば幸いです。

同じ地球に住む構成員として、そのビジョンとゴールの実現に向けて、コミュニティの仲間たちと一緒に自分たちにできることを1歩ずつ進めて行きましょう!

Stop the Same、同じ失敗は繰り返さない。

そして、生物多様性損失をゼロではなく、ゼロを通り越してポジティブな未来へ!

次回は、そんなビジョンを現実するための目標である「2030年ターゲット」についてご紹介します🤩